Articolo di Maria Giovanna Peru

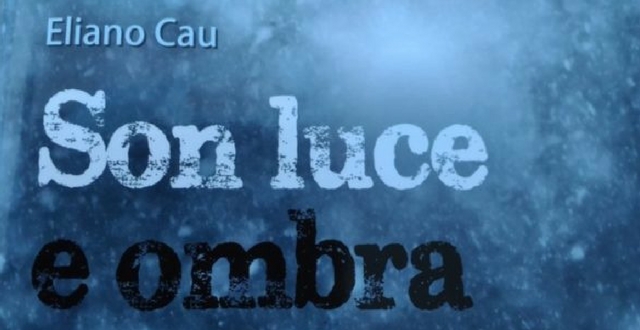

Il posto dove sono nata si chiama Il Mirto. Il Mirto era un’estesa campagna di orti e acqua fresca, e ombre, luce accecante, freddo intenso, stalle, luoghi di animali tenuti puliti, alberi implacabili.

“Il Mirto”, che adesso è diventato un nome da residence cinque stelle, di quelli pieni di alberi dall’aria molto sarda e molto artefatta, di siepi accuratamente lasciate incolte, di copriletti di piquet a delicati motivi e falsissimo profumo di elicriso. Residence per ricchi analfabeti di cuore dove l’acqua clorata della piscina troppo azzurra vorrebbe pateticamente richiamare la naturalezza di una fontana. “Il Mirto” per appartenenze fasulle da vendere, per liquori in cui far finta di assaporare ancestrali sapori e porcetti cotti in bella vista in lussuosi forni a legna, che addirittura c’è l’odore vero della carne arrosto.

“Il Mirto” da comprare, la cultura che si pensa di poter vendere, i profumi da consumare, il cibo da usare, il vino che perde la sua dignità in bottiglie annegate in portaghiaccio per finti intenditori che non hanno mai preso in mano le forbici per vendemmiare.

Il Mirto, invece, era una prigione di aria e stelle.

Non so come fosse fatta mia madre. Io non ho ricordi di lei, non l’ho conosciuta.

Il cuore malato di mia madre non ha retto al quinto parto. Due sorelle e due fratelli di sangue che da adulta avrei guardato con un curioso distacco, mai per cercarvi segnali di una comune appartenenza genetica. Che assomigliassimo o no nei tratti, con i fratelli di sangue, non me ne sono mai curata. Li ho studiati, questo sì. Ho voluto conoscere la loro essenza, da grande, perché non abbiamo avuto un infanzia di sangue insieme: io sono stata ospitata. Io sono stata accolta. La mia liberazione e il mio fardello. Chissà come sarebbe andata se non mi avessero portato via, a vivere la mia vita, chissà chi sarei diventata, se il senso più profondo di ospitalità non avesse guidato qualcuno a decidere di prendersi cura di me.

Chissà se c’era, mio padre, quando mia madre mi ha messa al mondo. Quando magari gridava e stringeva il lenzuolo fra i denti, con attorno quella specie di levatrici che erano le donne degli stazzi vicini, che di creature ne avevano viste nascere chissà quante e non si spaventavano certo a vedere un po’ di sangue femminile. Loro che tiravano il collo alle galline ogni giorno, e lo tagliavano agli agnelli e ai capretti nei giorni di festa. Chissà chi era, la levatrice di mia madre. Chissà se mio padre le ha viste, quelle donne, entrare e uscire da quella camera da letto che, nei momenti del parto, diventava antro segreto e misterioso. Non credo fosse lì, mio padre. Credo fosse a cavallo, a controllare le bestie, in quel giorno chiaro d’estate. Chissà cosa pensava, sul cavallo scuro. Forse si commuoveva e si carezzava al pensiero di un nuovo figlio, lui che sul cavallo stava eretto e fiero così come mostrava agli altri il suo carattere imperioso. Quella personalità che avrei scoperto impietosa, capace di distacco gelido, forse perché l’attaccamento sarebbe stato per lui troppo doloroso.

Chissà cosa ha pensato nel vedere un’altra bambina con i suoi stessi occhi color cielo, duri come la roccia.

Quando mia madre morì, ai giorni del lutto (così mi raccontarono), del pianto, della disperazione -mai ostentata, c’era pudore per il dolore, nelle campagne-, seguì il pragmatico porsi di un problema. Cosa ne è di questa creatura. Gli altri fratelli erano ormai grandicelli, dicevano. Anche se Veronica, la sorella grande aveva poco più di dieci anni, e si era convinta di potermi accudire. Potevano benissimo già badare a se stessi, con l’aiuto delle persone che gravitavano nella grande casa dello stazzo, le cognate, gli zii, e cominciavano già a badare all’andamento della vita di campagna. E comunque, evidentemente, di loro non ci si pose il problema. Ma questa era troppo piccola, questa figlia. Venti giorni aveva guardato con gli occhi di sua madre, e ora doveva essere allattata, nutrita, curata. Il latte di mucca, quello non mancava, caldo di mungitura tutte le mattine. Bastava annacquarlo, ed era ottimo per la bambina. Ma non era solo il latte, ad essere sufficiente. Questo lo sapevano tutti, in quella grande casa. Anche quel padre duro come la pietra di granito.

Lo sapevano anche i parenti che vennero a cavallo dal paese, la sorella del padre con una delle sue figlie. La zia e la cugina.

Erano sedute all’interno, appena oltre la soglia del grande cortile di terra battuta. Guardavano il cielo terso d’estate. La brezza della campagna leggera che faceva crescere i pomodori buoni e sugosi per la conserva dell’inverno. Non c’era afa, mi dissero, ma ricami di nuvole sull’azzurro sopra la terra battuta, agli occhi delle due donne che guardavano oltre la soglia. La giovane donna mi teneva in braccio.

«Maria, dobbiamo pensare a questa figliola. E’ chiaro che qui, in questo podere, tra i campi e le bestie, suo padre da solo non ce la fa.»

«Mamma, piccola è. Tanto piccola.».

«Noi siamo undici. Dove mangiano in nove figli mangiano in dieci».

Avrei scoperto che era una donna religiosa, come tutte a quel tempo. Ma lei aveva una religione pratica. Aveva nove figli, non aveva certo il tempo di andare alla messa tutte le mattine come le altre donne del paese. Ce l’aveva anche lei, il fazzoletto ricamato nero da mettere in testa la domenica davanti all’Altissimo, ma non sempre poteva indossarlo. L’Altissimo dalla sua altezza sicuramente avrebbe capito, e sennò bastava abbassarsi a guardare cosa succedeva negli anni Cinquanta in un paese di pietra bello come un dipinto dove la vita di tutti era difficile e tempo di riposarsi non ce n’era.

«Nel mio rosario ci sono nove grani per ogni gruppo di Avemarie. Una per ogni figlio. Ne manca una, sono dieci le Avemarie. Lei occupa il decimo posto del mio rosario.

La portiamo con noi. Decido io. Tuo padre non si opporrà di certo, ne sarà contento. E’ uomo di pace e di buon senso. Questa è tua sorella.»

La mia nuova mamma era un donnone, alta, imponente, scura di pelle e chiara di occhi, come mio padre. Abituata a comandare. Alta e vittoriosa. Si chiamava Vittoria. Vittoria Chiara.