“Fermati!”, ha detto Chang.

“Fermati, per favore!”, ha ripetuto Chang.

Mi volto, lo osservo serio.

“Fermati Callone!”, ha insistito Chang.

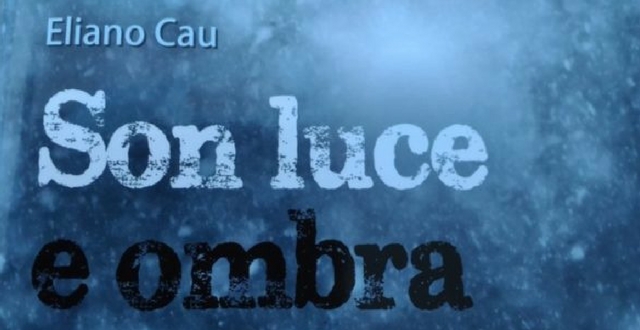

Così ho capito che la cosa era davvero importante e mi sono fermato, senza capire a fondo. Siamo sul viadotto Cuggiani, fermi nell’area di sosta. Chang scende dal mezzo, attraversa la strada, sale il costone e si siede per terra. Osserva il tramonto. Guardo lui, un’occhiata distratta al tramonto e poi di nuovo lui. È emozionato. Parecchio. Allora lo guardo anch’io il tramonto, non più con fretta sbrigativa. Guardo. E cerco di capire. Sono pochi istanti quelli che passano, però mi rendo conto, ora, che sto attento e mi lascio prendere dalla natura, che non è poi un tramonto così normale, così quotidiano. No. Ha un sapore speciale. Stiamo rincasando molto più tardi del solito e la giornata è stata particolarmente calda, umida come poche volte. I cicloni hanno rilasciato violenti e brevi nubifragi nelle vicinanze, più volte oggi. Il cielo è pesante, con una foschia pregna e compatta. Il cielo ed il mare sono bianco sporco, la linea dell’orizzonte è talmente flebile da non vedersi, se non a tratti, minimali. Il sole è rosso, intenso porpora, cala dolce in mezzo a sfumature grigie fino al bianco latte. Penso di non averlo mai visto un tramonto così. Pensavo che potesse esistere solo nell’Impero del sole una cosa del genere. Invece, tiè, eccolo qua, bello, concreto, vivo, reale, davanti a me, a noi, a me e Chang. Ah se lo sapesse Spielberg.

Lui ha gli occhi umidi. Io non l’ho mai visto con le lacrime agli occhi, mai. Sempre di buon umore, semplice, uno che non gli traspirano le emozioni, le tiene dentro di sé. Gentile e disponibile, sempre. Mai emozionale, sempre impenetrabile. Ora no, ha le lacrime che non riesce a trattenere, scendono dolci, eppure non riesco a capire se sta provando tristezza o che. Non riesco a dire niente, mi siedo al suo fianco, per terra.

“Voglio tolnare a casa”, dice Chang.

Mi si stringe il cuore, lo giuro. E le budella pure. Il carico di intensità delle sue parole mi trafigge, ne sento tutto il peso. Lo capisco, almeno credo.

“Voglio tolnare a casa… ma non posso”, ripete Chang.

E le lacrime sono due fiumi silenziosi che solcano la pelle del suo viso, scendono nel collo e si infrangono nella maglia pregna delle fatiche odierne, si mischiano al sudore, si disperdono nel silenzio. Provo dolore, non il suo, ma provo dolore per lui, con lui. Chang lo sa, lo sente, mi sorride e con una mano sulla spalla dice

“Andiamo, la stlada è ancola lunga. Andiamo a mangiale e liposale”

Per tutto il tempo che siamo stati insieme, tre anni, Chang non ha più parlato di casa sua, mai.

Ci ripenso spesso a quel tramonto, anche ora, che sto preparando un thè. Ho imparato da lui, è un’arte, mica una bevanda, no, è una cultura, è la sua presenza dentro di me che si ripete ogni volta. Perché mi manca. Chang, maledizione, mi manchi.

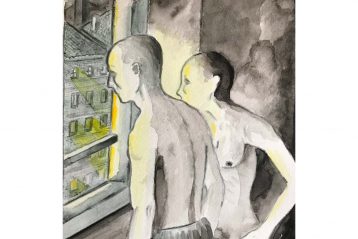

Eravamo in quattro. Io, il gigante sardo (lo so che suona strano), detto Carlone (e che pronunciato da Chang suona come costante presa per i fondelli, soprattutto se ti trovi a lavorare in Campidano). Poi Chang appunto, il muso giallo con gli occhi a mandorla, chiamato da tutti noi Ciàn. A seguire la montagna del Kenya, Aban (che ci ha spiegato significare luminoso, chiaro, lui che è nero più della notte) e che noi altri non facciamo altro che pronunciare Abà, il cui significato locale è banalmente ora, adesso. Continua a non prenderla bene questa cosa, ma lo fa con il sorriso e gli occhi pieni di luce, quelli sì. Infine lo slavo, tutto ossa e muscoli, Mako, che chiamiamo maccu (matto) e secondo me un po’ lo è per davvero. Mai fidato di lui, una questione di pelle. Gli ho sempre visto lo sguardo della serpe, nei suoi nervi la violenza asciutta e spietata. Eppure mi ha salvato la vita un giorno, rischiando la sua. Ci ha rimesso mezzo piede ed era felice, perché mi aveva salvato. Questa cosa mi ha insegnato che ho ancora tanto da imparare dal diverso da me, che le sensazioni non sempre sono quelle giuste, che la realtà può essere molto diversa da quello che dicono le mie paure sotterranee. Gli devo la vita a Maccu, gli devo la sua amicizia più autentica.

Insomma noi, i quattro migranti in giro per la Sardegna, a far lavori che nessuno vuole più fare. Noi a faticare all’aperto, richiesti forza e cervello, velocità e qualità. Insieme eravamo tutto questo. E ci siamo mescolati, ognuno con la propria storia, ognuno con le proprie usanze e riti. Siamo finiti, senza nemmeno renderci conto, giorno dopo giorno, in interminabili faticose giornate di lavoro e chilometri, a diventare razza mista, io a preparare thé cinesi prelibati o Abà a cucinare porcetti o Ciàn a fare il chapati. Ci siamo presi in giro continuamente, sbeffeggiati, ci siamo offesi dei e miti, credenze e stupide usanze e, senza renderci conto, avevamo assorbito l’uno nell’altro, il nostro stesso pensiero si era reso unico, avevamo scienze e scemenze. I nostri confini andavano oltre ogni isola. Eravamo un mondo molto più esteso, quella era la nostra ricchezza. A pensarci ora, a freddo, mi rendo conto che il lavoro e il cibo condivisi producono questo, realizzano l’incontro dei popoli, la commistione dei mondi diversi. E i nostri canti ubriachi hanno stimolato la creatività degli artisti, che a loro volta hanno imbeccato l’idea innovativa nelle menti teoretiche. Così a pioggia sono calate dappertutto nuove visioni e nuove possibilità. Il nuovo mondo mi piace pensare, con un pizzico di presunzione, sia nato nel nostro quotidiano faticare tutti insieme, nella nostra inconsapevole compenetrazione umana.

Ciàn sognava di rientrare nella sua terra, mica solo lui. Tutti lo sognavano. Anch’io, nel mio piccolo, sardo dentro la Sardegna, sognavo di rientrare stanziale nel mio paesino, ma lui Chang a sera osservava le stelle e sognava il suo Oriente, di essere lì. Fu così che il suo sogno trovò concretezza con un altro pezzo di Cina qui da noi, sua figlia. Creatura solare e incantevole. Nessuno mi chieda come sia arrivata qui, non lo so, non l’ho capito e non lo capirò mai. E nemmeno di Chang. Cosa abbiano fatto per venire dal Sol Levante a qui, se per terra o per mare o per cielo mi è ignoto. Lo è per tutti. Mistero. Non ne parlano manco a diventare santo. Si vedevano poco Chang e la figlia, Meimei (che pare significhi bella bella e lei lo era per davvero), la mattina presto prima di uscire per il lavoro e la tarda sera.

Non tutti però sono aperti al diverso, si sa, le paure sono una brutta gatta da pelare e le solidità dei propri confini ristretti sembrano un rifugio di protezione inviolabile, anzi se ne fa sfoggio orgoglioso. Non è che il difetto ancestrale dei piccoli uomini, tirare a sé chi sta prendendo il volo, un po’ perchè rischi di non vederlo più per quanto finisce alto e un po’ per invidia e terrore di rimanere solo.

Li si ritira a sé e gli si dimostra che i piccoli confini ristretti sono conosciuti e sicuri, sono affidabili e prevedibili, il mondo è semplice e non gioca brutti scherzi e lì dentro, da piccoli uomini, si può continuare a sentirsi sovrani. Si sa che funziona così, la terra è piatta e che nessuno provi a dire corbellerie diverse. E a questi piccoli uomini venne l’idea brillante una sera d’estate di circuire Meimei, venne la brillantissima idea di fare capire all’intera comunità che le regole sono chiare, che i pilastri sono intoccabili. L’hanno portata dentro l’oscurità dell’inferno. L’hanno devastata, sconquassata, umiliata, le hanno urlato muso giallo di merda chi ti credi di essere?, l’hanno sgozzata come un capretto, aperta come un cinghiale dopo una battuta di caccia. L’hanno lasciato in pasto ai randagi in mezzo alla terra brulla e calda come un forno. La terra ancora suda il suo sangue. Ciàn, il mio fraterno amico Chang, ha smesso di guardare le stelle e noi abbiamo smesso di essere i quattro migranti. Dolore e paura ci hanno invaso, ci siamo schiantati al suolo di colpo, come se ci avessero bucato le ali. Dopo un mese dalla morte di Meimei, Chang si è impiccato, troppo il dolore.

E io, beh io sono ritornato uomo piccolo, dentro i confini ristretti della mia isola, nutrendo furore. E vendetta. Perché sì, li ho impallinati uno per uno i maledetti. Ora il mondo è piccolo, infinitamente piccolo, insopportabilmente piccolo e gretto. Mi preparo il thé cinese e mi manchi Ciàn.

Voglio ritornare a casa.