Articolo di Enrico Santus

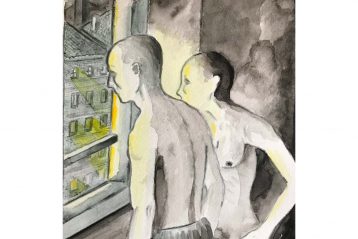

Seduto o in piedi sul precipizio di una scogliera ho passato molto tempo a contemplare il mare nel silenzio dei miei pensieri. Quell’eterna distesa azzurra che da sempre è fonte di ispirazione per gli uomini; quella smisurata superficie d’acqua che danza al ritmo dei venti sfiorando terre lontane. L’ho sempre considerato un fratello maggiore, capace di consolarti e accarezzarti sommessamente le caviglie, ma capace anche di spingerti, percuoterti e persino ingoiarti nei suoi profondi abissi.

Quante volte ho sostato sopra le alte scogliere ad ammirare la forza con cui le onde, spinte dal maestrale, si infrangevano nella roccia e ne erodevano, minuto dopo minuto, forme e imponenza. Accompagnato dalle note di un’armonica stonata, ho ascoltato il loro scrosciare, il bombo e poi la ritirata, lenta e rancorosa. Mi sentivo un po’ come il viandante nel quadro di Caspar David Friedrich: un piccolo uomo davanti al sublime. Era questa, per me, un’emozione indescrivibile, che difficilmente può capire chi non ha la possibilità di osservare la quieta potenza di quelle acque.

Io avevo quest’opportunità e ne sono sempre stato grato alla mia terra, la Sardegna. Poco mi importava dei problemi che aveva nascere in un’isola: il sentirsi emarginati e lontani dagli ambienti enfatizzati dai film e dalla televisione era parte della quotidianità di un qualsiasi adolescente sardo. Ma io avevo il mare. Cosa poteva saperne un milanese di quell’immensità? L’avrebbe forse scoperta nei suoi quindici giorni di vacanza in spiaggia? Sarebbe forse riuscito a parlarci mentre si spalmava il corpo di creme? L’avrebbe mai conosciuto impetuoso, passionale, irriverente?

No. Solo io potevo conoscerlo in tutti questi abiti. Mi bastava saltare a cavallo della bicicletta arrugginita dalla salsedine, percorrere pochi chilometri sotto il sole che cadeva a picco sulla mia testa, ed eccomi là, dove onde e rocce si incontravano da secoli. Millenni forse.

Chissà, probabilmente è solo in quella vastità, in quella potenzialità distruttiva eppure tanto serena, che ho percepito il divino. Un divino che non teme il confronto con chi abita il suolo e la polvere, né con chi fluttua nel suo immenso ventre. Probabilmente è proprio per questo motivo che non ho mai avuto bisogno di credere in Dio, quell’essere onnipotente che tanto (anzi troppo!) assomiglia all’uomo per poter veramente esistere.

D’altra parte, io un Dio lo conoscevo e aveva il colore di quelle acque che potevo scorgere ogni giorno dall’alto delle rocce di Punta à Macori. Non avevo bisogno di impostori che non si sarebbero mai fatti vedere. Non avevo bisogno di cercarlo in nessun altro luogo. Mi bastava sedermi su quel dirupo e leggere le parole di Omero, Virgilio e Dante, immaginarmi i viaggi di Ulisse, il suo folle volo, e quelli di Enea.

Ricordo che un pomeriggio, riponendo l’armonica nella sua custodia, mi feci una promessa che finora ho mantenuto solo in parte: «Un giorno – bisbigliai – salperò per terre lontane, prenderò il largo e sfiderò quelle onde per conoscere il mondo. E quel giorno non sarà un giorno solo».

T’ÉI BELLA, CÂDESÉDDA,

T’éi bella, Câdesédda,

in sciû mò destàiza

cumme ‘na siréna ch’a cante

mâvegiuze cansuin.

Se dâ Ture l’öggiu u se destende

u l’abrasse i orchi de ciazze

che sun cumme ‘n miraggiu

de giancu e de turchin.

T’éi duse, Câdesédda,

destàiza ‘n sciâ campagna

che a rie ancun tra u verde

e u russu di ventrischi

chì e là brüxè dau sù.

I scöggi à piccu

dâ Punta à Macori

t’abràssan insémme

au sé turchin.

Gh’è ‘na rócca â Saliñ a

che a può in béccu d’àquila,

cun u punente a s’ingianche

fin quexi à xuò.

E u passu dâ Gùndua

tra i scö ggi nàigri à stramüu

u l’è ‘n punte pe ‘n mundu

de sea, d’argentu e de sù

in sciû mò sensa fin.

E püre, à vótte,

quarchedün u te lasce…

SEI BELLA, CALASETTA – Sei bella, Calasetta, / sul mare distesa / come una sirena / che canta canzoni stupende. // Se dalla Torre l’occhio si distende / abbraccia gli archi delle spiagge / che sono come un miraggio / di bianco e di azzurro. // Sei dolce, Calasetta, / distesa sulla campagna / che ride ancora tra il verde / e il rosso dei lentischi / qua e là arsi dal sole. // Gli scogli a picco / dalla Punta a Maccari / ti abbracciano insieme / al cielo turchino. // C’è una roccia alla Salina / che sembra un becco d’aquila / col vento di ponente si imbianca / fino quasi a volare. // E il passaggio da La Gondola / tra gli scogli neri a strapiombo / è un ponte per un mondo / di seta, argento e sole / sul mare senza fine. // Eppure, a volte, / qualcuno ti abbandona.