Il manto scuro del novembre scandinavo si era adagiato sulla cittá, come un tendone da circo che ne delimitava la profonditá del cielo, in cui l’uomo osservava la lunga scia bianca lasciata da un aereo che volava alto senza fare rumore.

I marciapiedi di Vibes gate, ricoperti di sanpietrini di granito, facevano pensare alle strade di Castello, ma lo stile dei palazzi e le targhe delle automobili gli ricordavano impietosamente che non stava camminando per le vie di Cagliari.

Aveva ceduto alla persistenza dei suoi amici che lo avevano invitato a cena, pur declinando l’invito a trascorrere la notte a casa loro, e aveva deciso di camminare fino a Bogstadveien, dove aveva preso un taxi per tornare a casa.

Le strade restituivano un’intermittenza di rumori che non sembravano disturbare il conducente, le cui mani poggiavano sul volante del Mercedes Kompressor, mentre attendeva che il semaforo scattasse da rosso, poi arancione, a verde.

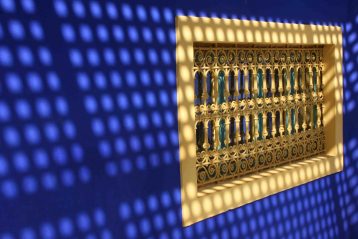

Sul marciapiede faceva mostra un poster luminoso che invitava alle vacanze in Medio Oriente, “la porta dell’Asia”, secondo il tour operator che prometteva un’esperienza indimenticabile.

“Questi sono proprio matti” – pensava Beltoon – “un mese di stipendio per trascorrere una settimana in quel posto da cui ho fatto di tutto per fuggire”.

«Da dove vieni?», gli chiese il passeggero, richiamandolo dai suoi ricordi.

«Afghanistan», rispose il tassista, incontrando gli occhi dell’altro uomo sullo specchietto retrovisore.

«Ah si? E dove, in Afhganistan?»

«Kandahar», disse Beltoon, con un velo di malinconia che gli si posava sugli occhi.

«Dunque sei un Pashtun?», incalzó il suo passeggero.

«Si», rispose Beltoon, visibilmente impressionato da quell’uomo, il solo, che avesse mostrato conoscenza del mondo che lui aveva lasciato molti anni prima.

«Sono nato durante la prima guerra civile. Quella con i sovietici.», inizió a raccontare il tassista, dando per scontato che l’uomo volesse ascoltare la sua storia.

«Kandahar era bella. Sai che il nome viene da Alessandro il Grande?», chiese, senza attendere una risposta.

«Poi i sovietici sono andati via e siamo diventati i pezzi di una partita a scacchi tra iraniani e sauditi. Tutti convinti che noi tifassimo per gli uni o gli altri. Solo che a noi non ha mai chiesto nessuno se fossimo d’accordo».

«Come ti chiami?», gli chiese l’uomo.

«Beltoon. In lingua Pashtun significa “Separazione”. Mio padre era lungimirante, come vedi».

Il taxi era giunto a destinazione, sotto casa di Henrik. Beltoon spense il motore, azzeró il tassametro e si volse verso il proprio passeggero.

«Poi é stato il turno dei talebani e dei loro amici pachistani», continuó.

«E noi lí a contare i morti, a fare i salti mortali per mettere insieme i soldi per poter andare via».

Henrik lo guardava e ne rispettava le pause in cui l’uomo si rifugiava per riprendere fiato, soffocato dai ricordi che riaffioravano alla memoria, se mai erano davvero scomparsi del tutto.

«Mio padre si chiamava Akhtar. Significa “Buona Fortuna”. Non ne ha avuta molta», riprese Beltoon.

«È morto nel 2001. Quando sono arrivati gli americani con i loro elicotteri. Io e mio fratello lo abbiamo sepellito e abbiamo deciso di andare via.»

«Dovevi essere un ragazzino», commentó Henrik.

«Si, avevo quattordici anni. Mio fratello sedici.»

Luci blu. Una vettura della polizia norvegese si affianca al taxi e un uomo in divisa si avvicina a controllare che vada tutto bene.

Qualche minuto. Uno sguardo ai documenti.

Un “buona sera” stizzito.

«Abbiamo rubato un paio di chili di oppio per pagarci il viaggio fino in Libia», riprese Beltoon.

«Entrare in Iran non é stato difficile, anche se c’era la guerra. Neppure in Siria abbiamo avuto alcun problema a muoverci. Bastava pagare.»

«E poi?»

«Poi ci siamo spostati in Giordania, dove siamo rimasti solo quattro giorni e da lí in Egitto.»

«E in Egitto vi siete imbarcati per l’Italia.»

«No. In Egitto siamo stati quasi tre mesi senza riuscire a trovare il contatto giusto per arrivare in Libia», rispose Beltoon.

«Poi abbiamo conosciuto un libanese che trafficava con oppio e ragazzine per qualcuno del giro di Gheddafi e siamo riusciti ad arrivare a Zuara, un posto sulla costa, da cui siamo partiti per l’Italia».

«Ah, certo. E siete finiti a Lampedusa, immagino.»

«No»

«Siete riusciti ad arrivare direttamente in Sicilia?» chiese Henrik.

Il tassista chiuse gli occhi e una lacrima gli sfregió una guancia, mentre i denti ingialliti dal tabagismo precoce stringevano in una morsa di dolore il labbro inferiore di una bocca da cui, comunque, non uscí alcun lamento.

Dopo alcuni minuti di quella litiurgia in cui il tassista aveva, suo malgrado, trascinato Henrik, l’uomo sussurró una frase nella sua lingua madre. Qualcosa in cui ritrovare il momento di equilibrio. Un sospiro. Una mano da afferrare quando si sta precipitando nel vuoto o si sta cercando di risalire da un dirupo in cui si é scivolati.

«Eravamo un serpentone di 8 gommoni Zodiac», riprese Beltoon.

«Siamo partiti da Zuara appena fatto buio. Non che ce ne fosse bisogno, sai? Ai libici fa solo piacere liberarsi di gente come noi».

Henrik non disse niente.

«Io e mio fratello eravamo sul primo gommone. Non avevamo alcuno strumento di navigazione ma il tipo che stava al motore sembrava sapere il fatto suo e ci disse che lui navigava con le stelle. Proprio cosí. “Io seguo le stelle”, disse.»

«Solo che quella notte non c’erano stelle».

«Neppure una», disse Beltoon.

«Dopo un paio d’ore, il mare ha iniziato ad agitarsi, gli altri gommoni si sono avvicinati al nostro e le guide hanno iniziato a litigare tra di loro. Allora abbiamo capito che ci eravamo persi in mezzo al mare».

Altra lunga pausa in silenzio.

«Le onde sono diventate sempre piú grandi. Il vento fischiava sulle nostre teste e il gommone si riempiva d’acqua che noi cercavamo di ributtare fuori con le mani. Poi tutti hanno iniziato a urlare. Senza un motivo preciso. Era solo paura.»

Luci. All’improvviso. Che squarciano le tenebre di una notte di febbraio. Un mostro enorme che si avvicina, incurante della presenza di quelle anime invisibili, le cui vite sono aggrappate a vecchie camere d’aria che rabbia, odio e disperazione tengono insieme come per magia, mentre, su un muro alto di metallo, in campo bianco si distinguono per alcuni minuti le lettere azzurre SNCM, acronimo della Société Nationale Maritime Corse Méditerranée.

«Vi hanno raccolto loro?» chiese Henrik.

«No», rispose Beltoon, «non si sono neppure accorti di noi».

«Le onde sollevate da quella nave hanno fatto ribaltare i gommoni e siamo finiti in acqua. Tutti. Anche i bambini», disse Beltoon.

«E tuo fratello?»

«È rimasto vicino a me. Aggrappato a quello che restava di uno dei gommoni. Ma quando ha fatto luce, non c’era piú.»

Altro lungo silenzio. Altra ferita che si riapre. Altro cassetto che sarebbe dovuto rimanere chiuso.

«Partiti in centoventi, su otto gommoni, siamo rimasti in quindici, aggrappati a un pezzo di legno, in mezzo al mare.»

Henrik non disse una parola.

«Ho urlato il nome di mio fratello. Di mio padre. Di Dio. Non mi ha risposto nessuno» disse Beltoon.

«Poi é arrivata una barca grigia con dei militari italiani che ci hanno ripescato e portato a terra.»

«Dove?»

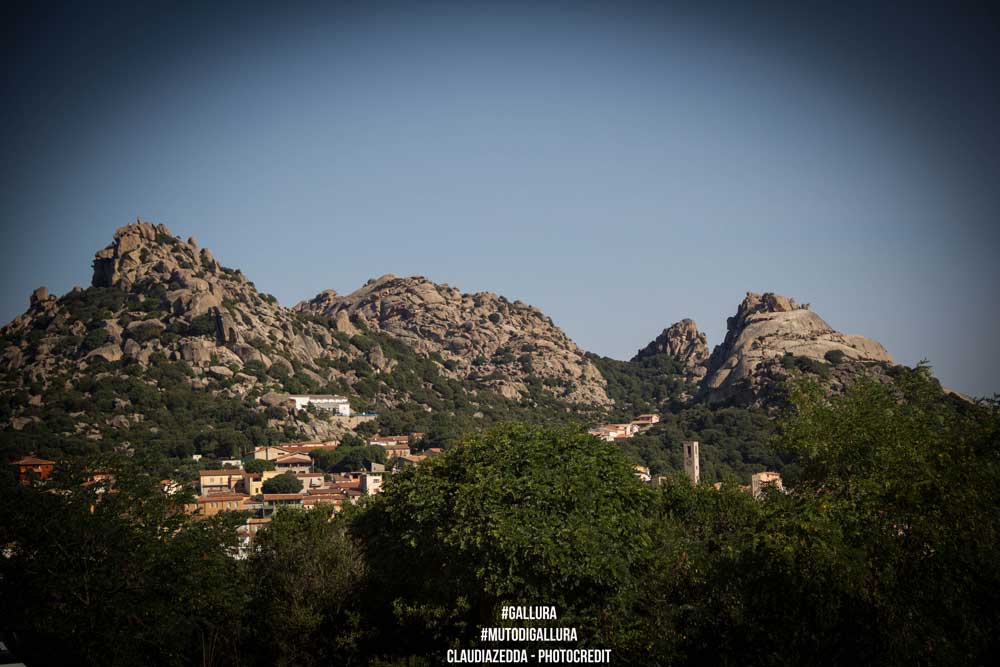

«A Cagliari. In Sardegna»

Henrik ebbe un accenno di sorriso.

«Buffo, no? Volevamo arrivare in Sicilia e abbiamo sbagliato isola.»

«No. Non é per quello», rispose Henrik.

«È che io sono di Cagliari.»

«Davvero? E che ci fai quì?»

«È una lunga storia. Ma poi come sei finito in Norvegia?»

«Anche quella è una lunga storia», rispose Beltoon, con il primo sorriso che fu in grado di mostrare nel corso degli ultimi quaranta minuti.

«Durante un colloquio con un funzionario delle Nazioni Unite, nel centro di prima accoglienza, mi é stato chiesto se avessi voglia di tornare in Afghanistan a fare l’interprete per le truppe della NATO. Un contratto di cinque anni e la promessa di ottenere asilo in una nazione europea una volta terminato il lavoro.»

«E tu hai accettato…»

«Non è che avessi molte altre possibilitá.»

«Come é stato fare l’interprete per delle forze militari straniere nella tua terra?»

«A essere sinceri, da quando sono nato, non ricordo altro che militari stranieri in giro per le nostre strade. E poi, non ho fatto proprio l’interprete e basta, sai?»

«Ah no?»

«Uniforme da deserto norvegese, equipaggiamento standard e un bel MG3 tutto mio.»

«E ora fai il tassista?»

«Non per molto, mi sa.»

«Perché? Tornerai a lavorare con i militari? O Vuoi tornare a Kandahar?»

«Io non ho niente o nessuno a cui tornare a Kandahar. Tutta la mia famiglia é stata sterminata, a parte qualche cugino che, come me, é riuscito a fuggire.»

«E allora? Non capisco…»

«Pare che quella storia del permesso di asilo… beh, quella storia, insomma, che dopo il mio lavoro di interprete mi avrebbero concesso il permesso di soggiorno qui in Norvegia… beh , tutto cambiato. Niente permesso.»

«Come, “niente permesso”?»

«Pare, dico “pare”, che la mia richiesta di asilo non sia neppure stata esaminata dall’ufficio immigrazione, ma che sia stata direttamente cestinata in quanto si ritiene che in Afghanistan non ci sia piú la guerra e dunque non si abbia oggi alcun motivo per andare via e chiedere asilo in un’altra nazione.»

«E il contratto che hai firmato per il tuo lavoro con l’esercito norvegese?»

«Per me vale di piú la stretta di mano del mio amico che mi lascia guidare il suo taxi di notte, mentre lui dorme e si riposa.»

«Ci sará pure una soluzione?»

«Se c’é mi troverá lei. Io sono stanco di cercare e ho un taxi da guidare. Finché dura.»

«As-salam aleikum, Beltoon.»

«Aleikum salam.»