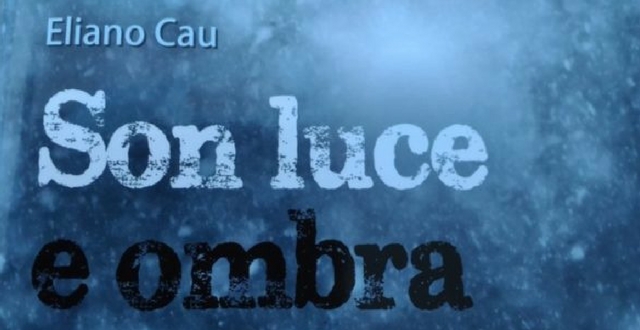

“Spesso il male di vivere ho incontrato:

era il rivo strozzato che gorgoglia,

era l’incartocciarsi della foglia

riarsa, era il cavallo stramazzato.”

(E. Montale)

Secondo la tradizione nel nome ci sarebbe un presagio del destino. Mia madre decise che il mio nome sarebbe stato Anastasia. Anastasia in greco significa “colei che risorge”.

Sono venuta al mondo in grande ritardo in una sera afosa di giugno. Non ne volevo sapere di venir fuori dal grembo di mia madre. Un atto di ribellione alla vita là fuori l’avrei definito più avanti negli anni, in quegli anni in cui mi sarei affannata inutilmente a riconoscermi in un angolo o in un volto qualsiasi. L’anima necessita di un luogo ospitale, un luogo che l’accolga e io ho sempre pensato di essere venuta al mondo consapevole che in un punto più o meno lontano nel tempo, la mia persona si sarebbe esaurita.

E iniziata intorno ai dieci anni la mia ribellione muta, una rivoluzione in cui a parlare non sarebbe stata la voce, non le parole, troppo deboli per esprimere l’inquietudine e la sofferenza di un abuso, l’infanzia vissuta a metà e poi il nulla. La consapevolezza della menzogna, la paura di non avere più qualcosa di vero, di non essere mai stata vera.

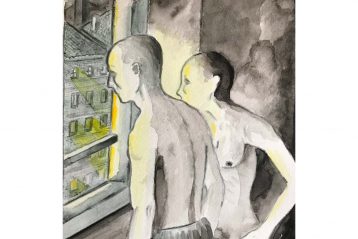

Prese a parlare il corpo, divenuto troppo presto strumento di comunicazione di ogni sofferto disagio e di ogni paralizzante bisogno di attenzione, mai dichiarato esplicitamente, mai chiesto, eppure sempre più sommessamente agognato nel silenzio di una vita che avevo iniziato ad avvertire sempre più inospitale. Un dolore complesso e fragile aveva reso il mio spazio esistenziale estraneo e nemico, il mio esterno malsano come il mio dentro. Parlava il corpo e ha continuato a farlo per anni, spazio inospitale tra la mente e le ossa, corpo senza carne, corpo da distruggere, assottigliare, offendere. Un corpo da annullare perché erroneamente percepito, divenuto troppo presto il bersaglio di ogni insoddisfazione, di ogni senso di colpa. E già perché la storia di questo corpo inospitale, dentro una vita inospitale, comincia dal senso di colpa per quel corpo violato e poi spento, un sacco vuoto che poteva essere riempito o svuotato, che poteva lievitare o diminuire e che io decisi di depauperare e rifiutare.

Non ho ricordi della mia adolescenza, è semplicemente scivolata via mentre ero occupata a rincorrere me stessa dentro un corpo che si assottigliava giorno dopo giorno, chiusa dentro la mia gabbia di ossa, intenta a sbranare me stessa e la mia anima, ostaggio di un involucro ormai estraneo eppure inconfondibilmente mio.

Di quegli anni ricordo l’incapacità di cambiare la percezione di un corpo dispregiato, dove giorno per giorno si concretizzava e rafforzava il pensiero e la convinzione di non poter accettare intrusioni dall’esterno, per poter seguire e assecondare quelle fantasie allucinatorie che continuavano ad aggredire un corpo violato. Il corpo nemico. Cos’è il corpo? Quando mi muovo il corpo è quella cosa che sento muoversi o quella cosa che gli altri vedono muoversi? Un pomeriggio, andai a cercare la bilancia azzurra, la trovai e dopo essermi spogliata, ci salìì sopra. Comparvero due cifre sulla bilancia azzurra e su quelle due cifre mi concentrai: adesso avevo un corpo da distruggere e un’anima da mandare in esilio, un corpo e un’anima che speravo potessero trascinare in fondo all’abisso anche una parte della mia angoscia. L’angoscia che la notte mi assaliva senza preavviso e il cuore sembrava voler schizzare via, mentre la vista si offuscava, la nausea e i conati di vomito mi sconquassavano le viscere e quel maledetto senso di soffocamento mi impediva qualsiasi movimento. In piedi, nuda sopra quella bilancia azzurra decisi che avrei curato la mente curando il mio corpo, dandogli una nuova forma, usando il digiuno come una gomma da disegno. Sarei diventata padrona di quel corpo che avrei rivestito di sola pelle e reso inospitale alla vita, ma adatto ad accogliere, contenere e celare il mio disagio, la mia anima dolente. Da quel momento in poi, ogni volta che sulla bilancia azzurra il mio peso fosse rimasto stabile per tre giorni consecutivi, avrei ridotto ulteriormente l’apporto calorico. A che peso volevo arrivare non era un problema che mi ponessi, non era nemmeno una questione di numeri a pensarci bene. Avevo deciso che avrei smesso di dimagrire solo quando non mi sarei più sentita in colpa e inadeguata.

Per anni rannicchiata nel letto, mi son domandata come sarebbero andate le cose se avessi dato voce al dolore attraverso le parole, se avessi trovato il coraggio di vomitare addosso alla mia famiglia il segreto che custodivo. Non so dire quante volte paralizzata dalla paura, dentro quel letto, ho sentito la vita che se ne andava, il cuore che lasciava e stanca e sempre più debole, lo stomaco disidratato, mi imponevo di non addormentarmi, ripetendo a me stessa come una cantilena che se avessi chiuso gli occhi non li avrei più riaperti.

Fili stremati, creature invisibili, incomprensibili dentro e fuori, frantumate e flebili presenze, eppure sono sempre magnifici e grandi i loro occhi. Nonostante il viso emaciato essi restano gli stessi. Dietro all’intensità di quello sguardo, una fissità inquietante controlla tutto. È il timore che si possano leggere le paure che l’attanagliano. Il panico che ti soffoca è immenso, il dolore sordo, senza parole, senza espressione. La notte mi accarezzavo lentamente, per sentire e contare le costole, per sentire le ossa del bacino bucare la pelle, per sentire ogni singolo osso del corpo ricoperto solo di pelle. Attimi congelati dentro di me, fermi come chiodi infilati nella carne.

Sentivo il desiderio del vuoto intrappolarmi, ma paradossalmente in lui ero libera di esistere e respirare, senza annaspare. Si trasformò nel mio compagno di viaggio quando in lui volli scomparire, divenne la mia essenza quando in lui decisi di confondermi. E’ come il pentolino ricolmo d’oro ai piedi dell’arcobaleno. Solo non esiste alcun pentolino.

Provavo sollievo nel sentirmi vuota, compensavo l’euforia della mente con la debolezza del corpo. La lunga serie di privazioni cui mi sottoponevo alleggeriva il peso dell’angoscia, mitigava il malessere e riduceva il senso di colpa rimasto vivo da quell’estate di tanti anni prima, lasciandomi l’illusione di essere padrona di me stessa. Un’illusione confortevole, non provare desiderio, non sentire dolore né fame perché si decide da sé di non sentire niente. Questo stato paradossalmente galvanizza ogni comportamento al punto che non se ne può più fare a meno. Ero diventata la carnefice di me stessa, dentro quel rifugio senza carne che era ormai il mio corpo, esigevo la consunzione della mia stessa carne, l’amputazione di intere parti di me stessa, nella speranza di poter strappare via quella parte di vita dove erano collocati emozioni e bisogni. Tenerli con me avrebbe significato affrontare ancora il buio a nudo dell’anima. Mi ero lasciata assorbire sempre più dalle mie esperienze interiori, da quelle sensazioni nuove, intense che sembravano confermarmi che ero sulla buona strada.

Era come se mi fossi avvelenata poco per volta. Ho trascorso venti anni contando i grammi che mi separavano dalla vita, dagli affetti e dalla paura, inseguendo i numeri di una bilancia azzurra, contando i chicchi di riso in un piatto. Muro contro muro, pieno contro vuoto. Mi rendevo magra e pallida, carne impassibile, per non suscitare desideri e non averne, non volevo ricordare il suo volto, non volevo ricordare il suo alito, le sue mani, non accettavo che mi avesse annusata, toccata e mi ero annientata col digiuno, era il prezzo che dovevo pagare per sopravvivere al dolore. Nessuno sapeva o capiva che la mia vita era comunque finita quell’estate del ‘75. Il corpo era solo in ritardo rispetto all’anima. Da tempo quel male mio e solo mio aveva colonizzato ogni spazio della mente, annidandosi in ogni dove e la mente aveva spinto il corpo a seguirla giù per la voragine dell’inferno.

Un corpo senza carne che scivolava dentro la vita senza che ne avvertissi il peso dell’imperfezione e del dolore. Un corpo a cui la mente all’ultimo ha aperto il paracadute: una sera ho trovato il coraggio, la forza e l’umiltà di chiedere un biscotto. Il cibo era sporco, era fatica, era vita, ma la vita contiene sempre una speranza di salvezza. Chissà se il mio destino sarebbe stato diverso con un nome diverso?