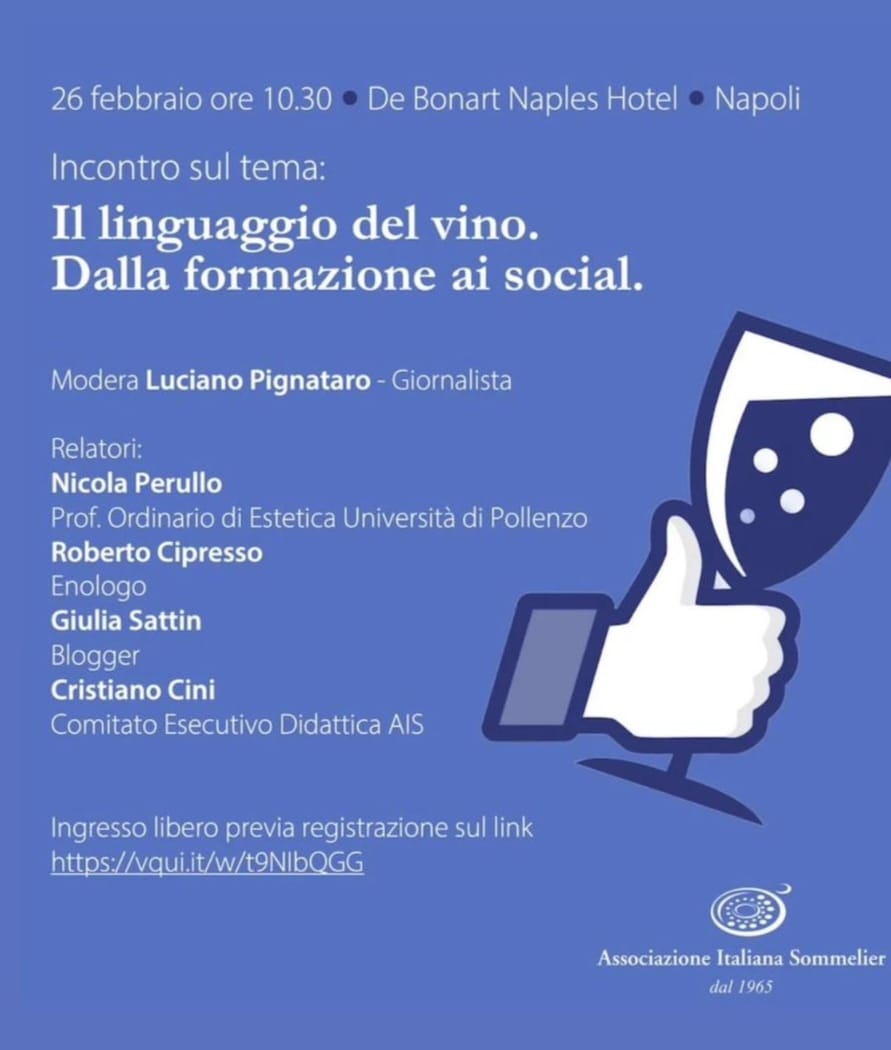

Nella giornata di ieri si è concluso l’interessantissimo convegno organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier presso De Bonart Hotel di Napoli sul tema “Il Linguaggio del vino. Dalla formazione ai social”. L’attesissimo evento ha visto la presenza di buona parte dell’entourage nazionale della storica associazione, pronta a spegnere le 60 candeline il prossimo 7 luglio, una bella fetta dell’esercito di delegati e responsabili alla didattica, soprattutto campani, e diversi esponenti del mondo del vino e del giornalismo enogastronomico.

I relatori d’eccezione, anzi d’eccellenza, hanno potuto esprimere con erudizione e punti di vista eterogeni il grande tema della comunicazione del vino dinanzi a un pubblico attento e con la moderazione, altrettanto prestigiosa, di Luciano Pignataro.

Il famoso giornalista, tra l’altro docente presso l’Università Federico II di Napoli in materia di comunicazione enogastronomica, ha condotto i convitati al dibattito e gli ospiti partendo naturalmente dalle presentazioni ed elogiando particolarmente Roberto Cipresso, winemaker ed autore internazionale, per il suo navigare per continenti, mettendo a segno importanti consulenze enologiche, e per aver inventato un linguaggio del vino inedito grazie ai suoi libri che ha saputo parlare anche ai lettori non alfabetizzati al linguaggio del vino.

Immancabili i saluti di Sandro Camilli, presidente nazionale dell’Ais, che ha tenuto fortemente a ricordare, con non poca emozione, Giampaolo Gravina, grande anima del vino italiano recentemente scomparso, dando attraverso il suo esempio una calibrazione immediata ai ragionamenti in divenire: da evitare assolutamente la deriva dell’autoreferenzialità che sovente scaturisce dal parlare troppo forbito, oltre che alla stravaganza che impedisce l’opportuno ancoraggio all’origine e ai luoghi del vino. Giampaolo Gravina, voce libera ed erudita del vino, era oggettivamente portatore sano di quell’umiltà e spiritualità di cui il lessico della degustazione ha bisogno.

Il vino decisamente non ha bisogno di ragionieri e avvocati col tastevin e l’Associazione Italiana Sommelier ha saputo raccogliere l’opportunità di ascoltare e cogliere spunti nuovi per poter assumere il linguaggio giusto, un linguaggio che la cara vecchia scuola di pensiero ha saputo adottare, in altre epoche e con altri codici, parlando agevolmente con persone dai 18 ai 99 anni.

Nel dibattito si sono avvicendati Nicola Perullo, professore ordinario di Estetica all’Università di Pollenzo, il già menzionato Roberto Cipresso, dunque la blogger Giulia Sattin e, in rappresentanza del comitato esecutivo della didattica dell’Ais, Cristiano Cini.

Luciano Pignataro ha tenuto a sottolineare, durante la sua disamina, che i linguaggi del vino sono plurimi, soprattutto con i social, osservando altresì che la crisi del fine dining è un dato oggettivo che per certi versi crea un parallelo con la crisi dei consumi del vino, a parte il fatto che sempre più spesso i sommelier si ritengano sin troppo in dovere di dare spiegazioni, nella misura in cui si tende a perdere tempo a spiegare pure il piatto, interrompendo talvolta la conversazione degli ospiti in maniera incauta, dimenticando che essa è il fulcro della convivialità che si vuole instaurare e preservare nella ristorazione.

Stando a Tommaso Luongo, presidente Ais Campania, il linguaggio del vino deve poter essere proporzionato, equilibrato, coerente e originale, oltre che capace di esprimere il legame profondo con il territorio. Inoltre, oltre ad assumere che anche la voce è parte del linguaggio, ha tenuto a sottolineare “i nostri 60 anni di storia ci investono di una leadership e di una responsabilità: comunicare il vino in modo corretto e onesto”.

“Non siamo qui per trovare la soluzione definitiva, il verbo del vino“, ha voluto precisare Camillo Privitera, “ma per raccogliere spunti, idee, provocazioni, che possano arricchire la nostra formazione e la nostra comunicazione“, ammettendo tra l’altro che “si parla tanto di vino, oggi, forse anche troppo. E a volte, diciamolo, si ‘straparla’, si usano termini a sproposito, si esce dai confini di ciò che il vino realmente è“.

Anche Nicola Perullo ha voluto ricordare Gianpaolo Gravina e del loro primo incontro di trent’anni fa, quando fece il dottorato di estetica. Ha voluto evidenziare la differenza tra significante e significato, sostenendo che gli attacchi sul vino debbano avere un approccio metodico con più ragionevoli osservazioni, ricordando che hanno flussi e reflussi in quanto evidentemente ciclici. Sempre a suo dire, dopo un lunghissimo intervento, bisognerebbe passare dall’esperienza del gusto al gusto dell’esperienza.

Il vino potrebbe anche far male, ma fa bene alla salute psicologica e alla felicità, ecco perché ci sono cibi che mangiati moderatamente, non fanno bene, ma ci fanno bene. Tra l’altro la qualità del vino non è fissa, si decodifica e muta costantemente.

Calzante e situato l’intervento di Roberto Cipresso, navigatore dell’Oceano-Vino dal 1987, un lasso temporale che lo ha visto testimone del viaggio del vino dal metanolo all’intelligenza artificiale. Per Cipresso Il mercato è saturo, c’è troppo vino, si spianta in Australia e a Bordeaux, ha evidenziato. Ricordando l’Ocean Blue Strategy a lui tanto cara, ha saputo trasmettere l’importanza di ricercare sempre l’etica e l’onestà nel vino, tanto in fase produttiva che comunicativa. Nella logica cipressiana il vino si divide in due macrocategorie: quelli che danno soddisfazione, senso estetico, varietà, uva di partenza e coerenza e ripetitività, e quelli che emozionano.

“I vini emozionano quando diventano un’esperienza: nella ricerca emotiva la tipicità sparisce e inizia il viaggio. Questa è l’unica strada per sedurre i millennials. Dalla capacità di intendere l’alfabeto del vino a quella di passare a qualcosa di più complesso, Il vino è lo specchio della cultura di chi lo consuma”.

Durante il suo intervento Cipresso ha voluto trasmettere al pubblico ciò che piaceva prima e ciò che piace oggi, menzionando la semplice esperienza degli autentici amanti del caffè, che un tempo lo assaporavano edulcorato e che oggi, gradendolo amaro, non vorrebbero affatto tornare indietro.

Il vino deve poter essere spogliato di ingessature e impalcature pesanti, con gli anni si deve poter arrivare alla semplicità, sottrarre, mettere un solo “ingrediente”, esaltarlo, senza contaminazioni né distrazioni… Fernand Adrià sottoscriverebbe in pieno questo concetto.

Sapere se il vino è collina o meno, vicino o lontano dal mare, frutto di terre calcaree o no, diventano le domande emotive che cercano, magari in una degustazione alla cieca, di ricondurre l’assaggiatore alle origini del vino stesso. Ma Roberto Cipresso ha obiettato tanto sul terrorismo all’alcol che sul vino dealcolato, ammettendo comunque che la generazione Z è più attenta alla salute. Così come per la Quadratura del Cerchio, sua iconica bottiglia, narrata persino in un museo su richiesta della Cathay Pacific, il vino vince lasciando che l’assaggiatore si rispetti nel luogo di origine, cominciando a parlare un linguaggio sensato, fatto anche di sinestesia, ossia parlare di un’arte attraverso un’altra arte, associare un gusto a un suono e, magari, riconoscersi in un linguaggio universale.

Anche Luciano Pignataro ha voluto riconoscere l’importanza della semplicità, facendo chiaramente un distinguo tra informazione e comunicazione, ricordando che Gino Veronelli, nel suo lessico, non ha mai voluto farsi tecnicista anche perché la sua forma di scrittura potrebbe definirsi onirica, frutto di viaggi e letture profonde, pertanto difficilmente proponibile al grande pubblico dei social media, affamati di messaggi veloci e immediati. Il giornalista ha voluto citare anche Antonio Gramsci per rammentare che il processo di semplificazione, tanto in un discorso che nella pratica del comunicare, richiede conoscenza, e che gli intellettuali differiscono dalla massa.

Giulia Sattin ha esordito parlando del suo lavoro e cosa voglia significare essere freelance e riunire diverse competenze in gruppi di professionisti specializzati in varie aree. L’influencer marketing può essere determinante per la comunicazione nel mondo del vino, non solo online e sui social ma anche nella vita quotidiana, proponendo in una chiave più veloce e snella persino assaggi per neofiti, al fine di renderli appassionati, allargando la platea che conosca in maggior misura una cantina e la sua produzione. Soprattutto, ha precisato Sattin, occorre, da parte degli imprenditori, sapere come scegliere il professionista più indicato a comunicare il vino, poiché l’utenza è trasversale, cambiano i gusti, mentre i social si evolvono e il numero dei followers comincia a non essere così rilevante come un tempo. Sattin ha infine affermato che esistono innumerevoli metodi di comunicare nel vino, più che in altri settori.

Cristiano Cini, nel ringraziare gli organizzatori, ha saputo riconoscere alcuni limiti in un momento storico di recessione per il vino, evidenziando quanto sia importante il confronto. Ha parlato della nuova scheda di degustazione, diversa in quanto ponderante sia la componente oggettiva che soggettiva, quest’ultima stabilita in base all’esperienza dell’assaggiatore, citando l’espressività, ossia una componente del giudizio che definisce uno stile interpretativo, condividendo con Cipresso l’idea che il terroir debba essere sostituito dall’uomo. Inoltre, secondo Cini, il gaming può essere una grande opportunità per alleggerire la comunicazione del vino e renderlo più fruibile, anche perché se il formatore si diverte anche il discente farebbe altrettanto.

In una domanda dove veniva chiesto ai relatori dove dovesse avere termine l’oggettività e dove principiare la soggettività, la quale non ha avuto risposta, riprendendo parola, Roberto Cipresso ha ricordato l’etimologia del verbo tradire e di crisi, catturando l’attenzione dei presenti per mettere al centro della comunicazione del vino la capacità di rinnovarsi e di interpretare il cambiamento e lanciando l’idea della sua “prova del nove”, ossia di assaggiare il vino dopo nove anni.

Durante gli interventi finali è stato anche introdotto il tema dell’intersoggettività, osservando che un vino bevuto dieci anni fa, se fosse bevuto oggi sarebbe evidentemente cambiato nella sua evoluzione, così come è cambiata la persona che lo ha bevuto nell’arco temporale tra i due assaggi.