Le parole creano la realtà, ma è anche vero il contrario: nuove realtà generano parole nuove, secondo l’antico motto “nomina sunt consequentia rerum”. Nella comunicazione odierna, spesso veicolata dal mezzo tecnologico, la parola è ancora più importante, perché spoglia dell’apparato prossemico e non verbale, nuda in tutta la sua risonanza evocativa della realtà da cui scaturisce. Inoltre la rete dà voce a tutti, e ognuno si esprime col proprio linguaggio, in una continua e mutevole trasformazione linguistica. Dev’essere particolarmente eccitante essere linguisti di questi tempi!

“La lingua è uno strumento che permette agli esseri umani di concettualizzare la realtà – afferma la nota sociolinguista Vera Gheno, autrice del volume “Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole”, edito da Effequ – ma soprattutto consente di astrarsi dallo hic et nunc, di parlare del passato e del futuro, ma anche di immaginare cose non ancora accadute. Poiché c’è una relazione bidirezionale fra realtà e lingua, nel momento in cui la realtà cambia, la lingua muta di conseguenza. L’avvento dei nuovi media – continua la studiosa – ha fatto sì che la realtà cambiasse in maniera molto più veloce di prima, costringendoci a un continuo adattamento cognitivo. Tra le nuove realtà introdotte dalla tecnologia c’è la possibilità di essere in contatto costante con la diversità altrui, e le parole sono lo strumento principale di mediazione fra le differenze. Abbiamo bisogno di un nuovo lessico per rappresentare tutti i tipi di diversità: etiche, religiose, di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, neuroatipicità ecc. E’ un momento storico in cui la lingua ribolle. Di fronte a ciò possiamo irrigidirci sulle nostre posizioni, oppure abbracciare l’idea del cambiamento come qualcosa che ci fa crescere.

La parola è una spia importante anche del fatto che la questione femminile non è affatto superata. Da un po’ di tempo a questa parte sono i “femminili professionali” a rappresentare la vexata quaestio intorno a cui si snoda il dibattito sulla parità di genere. Sei partita da posizioni refrattarie all’affermazione della “neolingua” al femminile. Cosa ti ha fatto cambiare idea?

Non sono mai stata contestatrice delle istanze femministe, direi piuttosto che ero indifferente, con una lieve coloritura benaltrista. Pensavo, come si sente spesso dire, che i problemi delle donne fossero altri. Dopo di che mi sono fermata a riflettere sul fastidio che avvertivo di fronte alla questione della necessità di declinare al femminile i nomi delle professioni, in particolare quelle apicali nella sfera politica. Mi sono chiesta: perché quando sento dire “assessora” o “ministra” ho una reazione di stizza? E allora mi sono messa a studiare. Quando si studia approfonditamente un fenomeno nuovo, l’ostilità e i pregiudizi istintivi scompaiono in favore di una sana curiosità di comprendere meglio ciò che non si conosce. D’altra parte, ho provato sulla mia pelle il fatto che ancora oggi, nel 2021 in Italia, l’essere maschio o femmina non garantisce le stesse opportunità. Mi sono resa conto che, da donna, in molti contesti dovevo dare di più rispetto a un uomo della stessa età, estrazione culturale e analogo cursus honorum, per dimostrare di essere brava quanto lui.

Da qui il sottotitolo del tuo libro: il femminismo è nelle parole…

Un sottotitolo militante, affinché sia chiara fin dall’inizio la collocazione del libro all’interno del dibattito sulla parità di genere. Voglio dimostrare che le parole che usiamo non sono indifferenti. Questo perché ciò che nominiamo con precisione si vede meglio: il nostro sistema di concettualizzazione della realtà consiste nel dare dei nomi alle cose, quindi quando dico “ministra” o “assessora” non faccio solo un’operazione storicamente corretta, visto che i femminili professionali sono sempre esistiti e semplicemente venivano usati quando compariva una donna in una determinata carica (pensiamo ai termini latini “ministra” o “arbitra”, che venivano usati per esempio per denominare un’amministratrice o un’arbitra elegantiarum), ma sottolineo l’evidenza che a ricoprire quel ruolo sia una persona di sesso femminile.

Perché c’è bisogno di sottolinearlo?

E’ necessario più che altro normalizzare la presenza femminile in determinati ruoli o professioni.

I linguisti convergono sul concetto che un uso più consapevole della lingua contribuisca a una più adeguata rappresentazione del ruolo della donna nella società e nella politica. Perché invece tanta riluttanza a un rinnovamento linguistico presso l’uomo comune?

La lingua è un fatto identitario. Quando scopriamo che la lingua così come l’abbiamo imparata a scuola non basta più, perché si è evoluta e bisogna adeguarsi a questi mutamenti, la reazione delle persone normalmente è quella di arroccarsi alla propria conoscenza linguistica. Questo lo si vede nei confronti dei femminili come dei neologismi. Ma i nomina agentis al femminile non sono dei neologismi, ma delle forme previste dalla morfologia della nostra lingua, alcune delle quali sono percepite come naturali perché si riferiscono a ruoli e posizioni che le donne hanno sempre ricoperto, mentre altre ci suonano aliene perché riguardano posizioni o professioni in cui le donne fino a poco tempo fa non erano abituali. A livello linguistico, fra “maestra” e “ministra” non c’è alcuna differenza: nella morfologia italiana sono entrambe le forme femminili dei nomi “maestro” e “ministro”. L’unica differenza è che le maestre sono sempre esistite, mentre le ministre sono state nel tempo piuttosto rare.

Quali sono i criteri oggettivi per cui un termine entra ufficialmente nell’uso e quindi nel vocabolario?

La questione di come entrino le parole nel dizionario è legata di norma all’uso reale. Un neologismo viene registrato dai vocabolari quando risponde a tre caratteristiche: la stabilità nell’uso (quindi non il tormentone che dura due mesi, per intenderci). Un secondo criterio è l’ampiezza d’uso, legata al numero di persone che conoscono e utilizzano una determinata parola. Terzo, la presenza di tali parole nuove in contesti diversi, per esempio nei film o nei giornali, il che fa fare loro un salto di qualità. Questo esclude per esempio tutti i gergalismi: il termine “flexare” usato da mia figlia, che significa darsi delle arie, mutuato dai giochi online, non entra nel dizionario. Anche se bisogna ricordare che ci sono dei dizionari particolarmente evoluti come lo Zingarelli, che dal 1994 riporta quasi un migliaio di nomina agentis al femminile accanto alla forma maschile, non necessariamente tenendo conto del reale uso, ma sulla base di testimonianze storiche, letterarie, o anche di previsione della forma femminile.

Del resto sin dai tempi di Dante si pensava che la lingua dovesse essere mobile…

Già. Gli unici a non pensarlo sono i “grammarnazi”, i pedanti della lingua, che però di solito non sono persone molto competenti in ambito linguistico.

Il mondo dei sostantivi in italiano è un sistema complesso e ricco di numerose eccezioni. Come orientarsi per essere grammatically e allo stesso tempo politically correct?

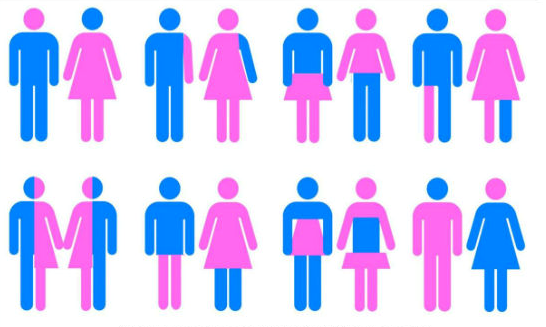

Non trovo che il sistema sia particolamente complicato, perché ogni sostantivo possiede un genere grammaticale, maschile o femminile, e rientra in una delle quattro categorie: i sostantivi di genere fisso, i sostantivi di genere promiscuo, quelli di genere comune e quelli di genere mobile. Conoscere la quadripartizione dei sostantivi aiuterebbe a rispondere a gran parte delle domande che normalmente vengono sollevate riguardo alla questione dei femminili professionali. E’ vero però che per motivi storici non è sempre esattamente prevedibile quale sia il femminile. In tal caso, vocabolario alla mano! Ricordo che, se va bene, gli italiani conoscono circa un decimo del lessico della nostra lingua, più o meno 30mila parole, mentre l’italiano ne vanta oltre 300mila. Cosa vuol dire “tungsteno”? Quale sarà il femminile di “revisore”? “Riveditrice” o “revisora”? Basta consultare il dizionario.

In un’epoca in cui si tenta di superare il binarismo di genere, quali sono i tuoi consigli per un linguaggio più inclusivo e rispettoso della fluidità di genere?

Più o meno in tutti i contesti linguistici socioculturali a livello internazionale si inizia a ragionare su una società basata sulla convivenza delle differenze e a prendere atto del fatto che non esistono solo persone cisgender, a proprio agio col loro genere biologico, ma anche persone transgender o fluide, non binarie. Il limite linguistico che si pone è che l’italiano è una lingua con il genere grammaticale, cioè una lingua in cui il neutro non esiste, ogni sostantivo è maschile e femminile. Come ci si può dunque riferire alle persone fluide e non binarie? L’uso di simboli come lo schwa, l’asterisco, la x o la chiocciola non sono altro che un modo per cercare di superare questo limite dell’italiano. Si tratta di soluzioni venute dal basso che circolano da almeno una decina d’anni, quindi nulla di particolarmente nuovo, né niente di cui stupirsi.

Perché nelle tue espressioni linguistiche hai scelto di usare prevalentemente lo schwa?

Perché rispetto ad altre soluzioni ha il vantaggio di avere un suono non particolarmente complicato da pronunciare. Non per questo ho mai pensato di abolire i generi, ma semplicemente di permettere a più persone di trovare adeguata rappresentazione nella lingua italiana. Introdurre nuove forme per rendere la lingua più inclusiva non lede il nostro sistema linguistico, ma lo arricchisce. Allo stesso tempo però sostengo che lo schwa non possa entrare a sistema. Credo che non arriverà mai il momento in cui le grammatiche scolastiche riporteranno questo terzo genere.

Qual è allora la sua funzione?

Lo schwa è come una “spillina” sul petto, un contrassegno che esprime la sensibilità di volersi occupare di questioni legate all’integrazione delle differenze. Per citare Don Milani, “I care”, ho a cuore, mi importa. Lo schwa risponde a una questione linguistica che crea disagio a una minoranza di nostri consimili (si stima che la percentuale delle persone non binarie sia intorno al 2%), parte della nostra stessa comunità linguistica: un’istanza che va rispettata e non può essere ignorata. In una società che ambisce alla convivenza delle differenze, il “chi se ne frega” non funziona.

Voglio fare l’avvocato del diavolo ponendoti una serie di obiezioni che riassumono il sentire di molte persone che, in maniera più o meno argomentata, si oppongono all’uso dei femminili singolari. Comincio così: “Non uso i femminili perché sono cacofonici”.

Nella lingua di tutti i giorni non usiamo le parole in base all’eufonia, ma all’utilità. Se un tizio va dal meccanico con la sua auto vintage e il meccanico gli dice che bisogna cambiare lo spinterogeno, difficilmente l’altro si scandalizzerà perché “spinterogeno” è cacofonico.

“Ministra ricorda minestra, e architetta fa rima con tetta”

Eppure non ci siamo mai posti il problema di usare “cazzuola” per ragioni analoghe.

“Non si può usare quel femminile perché vuol dire già un’altra cosa”

La questione della polisemia viene posta riguardo solo ai femminili professionali, mentre è un fatto normale nella lingua, e noi comprendiamo il significato delle parole desumendolo dal contesto. Pensiamo alla parola “fallo”. Quando un calciatore commette un fallo, a nessuno verrebbe in mente di pensare all’organo maschile.

“Non uso i femminili perché vanno contro le regole dell’italiano”.

Non è vero. Si studino le regole dell’italiano e la sua morfologia!

“Da domani devo dire la lampadaria perché il lampadario si sente offeso a essere chiamato al maschile”

Un conto è il genere grammaticale, per cui tutte le parole hanno il maschile e il femminile, altro è il genere semantico che riguarda solo animali e esseri umani, e non le cose inanimate. Quindi rassicuro che al lampadario non gli importi molto di essere scambiato per una lampadaria, mentre per una fisica può essere importante essere chiamata al femminile.

“Allora da domani dico pediatro, dato che sono un uomo”

Pediatra è un termine ambigenere, per cui basta cambiare l’articolo. Tornate a scuola.

“E la povera guardia cosa deve dire? Da domani devo chiamarla guardio?”

No, perché “guardia” è un nome promiscuo, così come “pedone”, “vittima” o “stella del cinema”. Non sarebbe corretto grammaticalmente chiamare quest’ultima, se fosse uomo, uno “stello”. D’altra parte nulla vieterebbe l’utilizzo del termine “guardio”, se si volesse. Nella lingua nulla è scritto nella pietra.

“Non uso il femminile perché il ruolo è neutro. Chi se ne frega se un avvocato è maschio o femmina?”

Il ruolo è maschile sovraesteso, non neutro, ma nel momento in cui ci si riferisce a una persona, nulla vieta di usare una declinazione di genere. Il ruolo del professore è sovraesteso, ma quando una donna sale in cattedra è una professoressa.

“Se pensate che bastino le parole! I problemi delle donne sono ben altri”

Io non sono convinta che le parole cambino la realtà, ma sono convinta che le parole accompagnino i suoi mutamenti: i due piani devono muoversi in parallelo. Ciò che si nomina, si vede meglio, e da questo punto di vista non è indifferente chiamare le donne al maschile o al femminile.

“Uffa! Queste femministe sono rompipalle! Non uso i femminili perché non voglio essere bollata come femminista”

“Femminista” è una parola bifronte. C’è chi la usa come offesa, ma io sono contenta di essere definita così. Il lavoro che cerco di fare tuttavia è di de-ideologizzare la questione. I femminili sono sempre esistiti, al di là dell’ideologia, in conseguenza del fatto che si ha davanti una persona di sesso femminile. Chiediamoci perché Eleonora d’Arborea fosse appellata “giudicessa” e non “giudice” nel suo giudicato in Sardegna. E perché Plautilla Bricci era architettrice e non architettore, come si diceva all’epoca?

“Ma se volete la parità, perché sottolineare la differenza?”

Io sono per la parità nella differenza. Essere pari non significa essere uguali, ma osservare le diversità e sperare che tutti possano avere gli stessi diritti e le stesse opportunità.

Un consiglio finale per essere genderfriendly?

Nella lingua nessuno impone cambiamenti coatti: le lingue sono capaci, sul lungo periodo, di regolarsi benissimo “da sole”. Il lavoro che vorrei fare è di togliere di mezzo pregiudizi, preconcetti, false credenze, dopodiché ogni persona è libera di agire come meglio crede nel rispetto delle opinioni altrui. Per quanto mi riguarda, io ormai uso i femminili di default, ma se la donna alla quale mi rivolgo mi chiede di essere appellata in un altro modo, mi adeguo alle sue richieste, casomai chiedendole le ragioni della sua scelta.